住宅生産団体連合会(住団連)は7月29日、2024年の「低層住宅の労働災害発生状況報告書」を取りまとめ、公表した。調査は、住団連の構成団体に所属する会員企業150社(前年比-51社)からのアンケート回答を基にしたもの。2024年の労働災害発生件数は294件で、前年から85件減少した。このうち死亡災害は2件で、昨年と同数となっている。

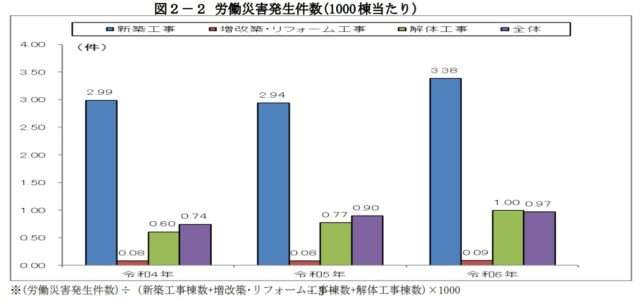

一方で、1000棟当たりの労働災害発生件数を見ると、全体では前年比108%と増加。内訳は新築工事が115%、増改築・リフォーム工事が113%、解体工事が130%と、いずれも前年を上回った(図2-2)。

住団連は、回答企業数の減少に伴い完工棟数の合計が11万8740棟減(前年比72%)となったことが、件数上は減少傾向を示す一因になっていると指摘。その結果、見かけ上は発生件数が減ったように見えるものの、実際には災害発生率は上昇しており、工事別にみても増加傾向が続いている。こうした状況を踏まえ、住団連では各工事の実態に応じた効果的な安全対策が不可欠だとしている。

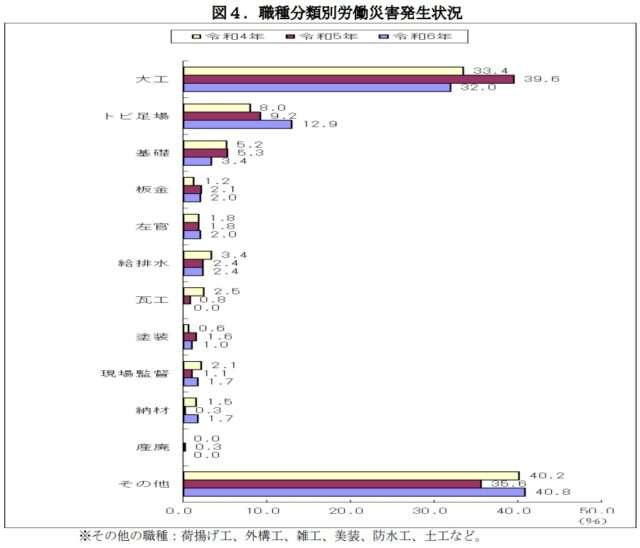

職種分類別では、作業時間が最も長い「大工」の労働災害が全職種の32%と、前年から7.6ポイント下がっているものの、例年と同じく全職種中、最も高い発生割合となった。(図4)。

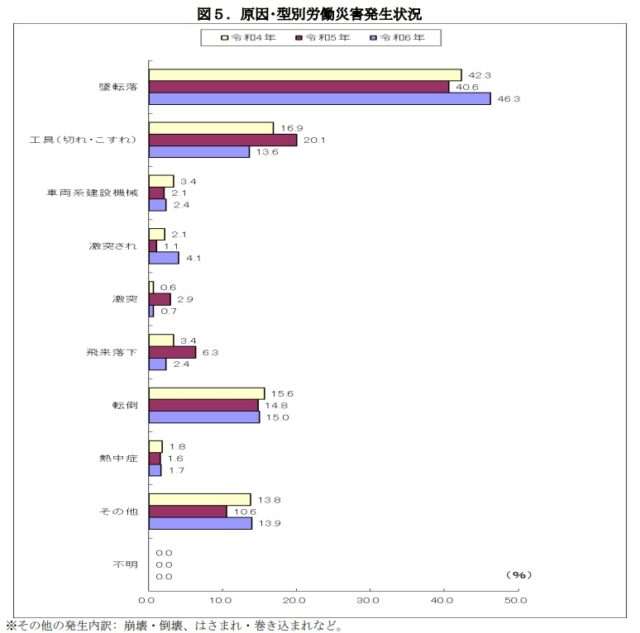

原因・型別労働災害発生状況は、依然として「墜転落」(46.3%)が最も多く、続いて「転倒」(15.0%)、「工具(切れ・こすれ)」(13.6%)の順だった。特に「墜転落」は前年比で5.7%増加している(図5)。

住団連は、「墜転落の災害は、大事故となるケースが多く見受けられるので、今後増えるであろう外国人労働者への対策も含め、更なる安全管理の徹底が重要となってくる」と指摘。また、屋外の作業の多い職種では、熱中症の発症が顕著になっているとして、熱中症に関しては、全職種に発症リスクがあるため、作業時における服装・装備や、作業計画、現場環境等、具体的な事前対策が必須だとしている。

(2025/8/20 新建ハウジングWeb)